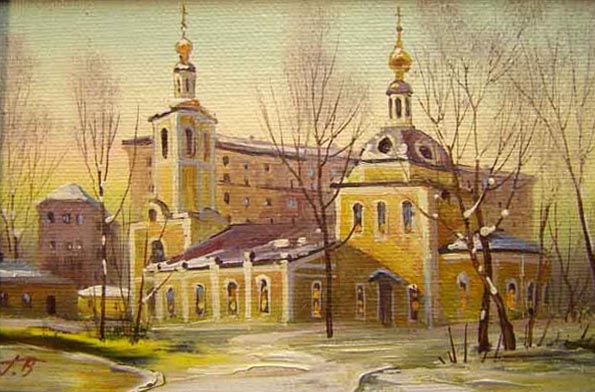

Усадьба Грачевка. Ховрино.

Москва полна достопримечательностей, но про особую атмосферу или красоту Ховрина слышно редко. А это несправедливо! Роскошная, средиземноморской архитектуры усадьба, отчетливо напоминающая творения Шарля Гарнье в Монте-Карло, расположена именно здесь. Белый рустованный камень, затейливые башенки, колонны, обилие скульптуры и декора — эта изысканная вилла, для которой подходящим местом было бы морское побережье, необычна и удивительна для северного города. Еще удивительней то, что она является творением легендарного Льва Кекушева, постройки которого мы привыкли видеть в центре города, а не на его окраинах. И носит эта великолепная усадьба прозаическое название Грачевка. Хотите узнать, как здесь появилась эта жемчужина? — Присоединяйтесь к нашей исторической экскурсии по Ховрину.